子どもにおこづかいを渡そうか悩んでいる人。

今、渡しているけれど渡し方に悩んでいる人。

渡すと決めても、どうやって渡そうか。

金額を決めて渡そうか、それとも、お手伝いをしたら渡そうか。

悩んで、決まらず、先延ばし・・・実際、私も悩みました。

定額制にしたら、何もしなくてもお金を貰える!!嬉しいな~と子どもが考えそうだし・・・報酬制にしたら、お金を渡さないとお手伝いしなくなりそうだし・・・といろいろ。

でも、悩んでいても何も始まらないと思い、とりあえず始めてみることにしました。

何か、不都合なことが起きたら、臨機応変に対応しようという考えで。

これから子どもにおこづかいを渡したいなと考えている人、今渡しているけれど、子どもにはこの渡し方で良いのかと悩んでいる人。

この記事では、おこづかいの渡し方や、その方法のメリット・デメリットを伝えていきます。

きっと、子どもの性格に合ったおこづかいの渡し方があると思うので、子どもの性格とこの記事を参考におこづかいについて考えてみてくださいね!

この記事は次のような人におすすめ!

- 子どものお小遣いの渡し方に悩んでいる

- 渡し方それぞれのメリット・デメリットが知りたい

- 世間のお小遣い事情が知りたい

1.おこづかいを渡す方法

- 定額制

週単位、月単位で渡す金額を決めて、定期的に同じ金額を子どもに渡す方法です。 - 報酬制

お皿を洗ったら100円、お風呂掃除をしたら200円など、お手伝いするごとにその対価としておこづかいを子どもに渡す方法です。 - 申告制

お菓子を買いたいから100円ちょうだいなど、必要な時に必要な金額を渡す方法です。

定額制、報酬制にはさまざまな意見があります。

おこづかいの定額制は「子どもの金銭感覚を奪ってしまう」「子どもを将来貧乏にする」。

報酬制は「お手伝い=おこづかいという考え方になる」「対価のないお手伝いはやらなくなる」などです。

おもしろい話があります。

この記事を読んでくれている皆さんは、村上世彰さんという方をご存じですか。

この方は、10歳の時に大学に入学するまでのおこづかいとして、父親から100万円をもらったそうです。

この100万円を元手に株式投資をはじめ資産を増やしたのです。

大学卒業時点で資産は数十億円に拡大。

村上氏は「お金は汚いものではない。

稼ぐのは悪いことではない」と説いています。

村上氏の例はなかなか真似できる話ではありませんが、おこづかいの渡し方には、家庭それぞれの形があって良いと思います。

ご家庭の状況や子どもの性格を考慮したうえでおこづかいの渡し方を考えてみてください。

2.おこづかいを渡す上で気を付けておきたいこと

- おこづかいの使い方に親が干渉しすぎない

- どの範囲までおこづかいでまかなうかをあらかじめ決めておく

- 足りなくなった時に子どもの要求に安易に応じないことを伝えておく

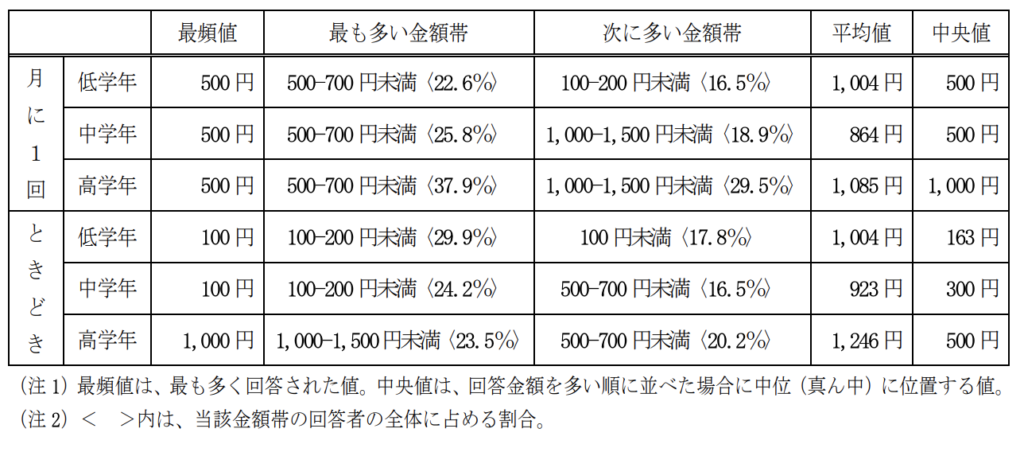

では、実際小学生はどのくらいの金額をもらっているのでしょう。

下の表は、金融広報中央委員会が2015年に実施した「子どものくらしとお金に関する調査」で小学生がもらっているおこづかい額を調査した結果です。

ただ、平均金額に合わせておこづかいをあげるのが正解ではありません。

子どもがおこづかいから何を学んでもらいたいのかを重視して金額を決めるのが重要です。

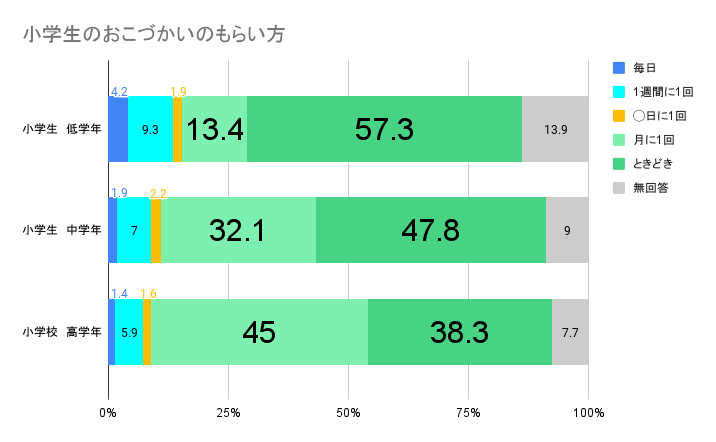

下のグラフは小学生がどのくらいの頻度でおこづかいをもらっているかの統計です。

小学生の低学年では「ときどき」もらっていると回答する子どもが6割弱で最も多く、中学年では、「月に1回」「ときどき」もらっていると回答する子どもが合わせて8割弱になっています。

高学年になると「月に1回」が最も多く年齢が上がるにつれて定期的にもらう割合が多くなっていることが分かります。

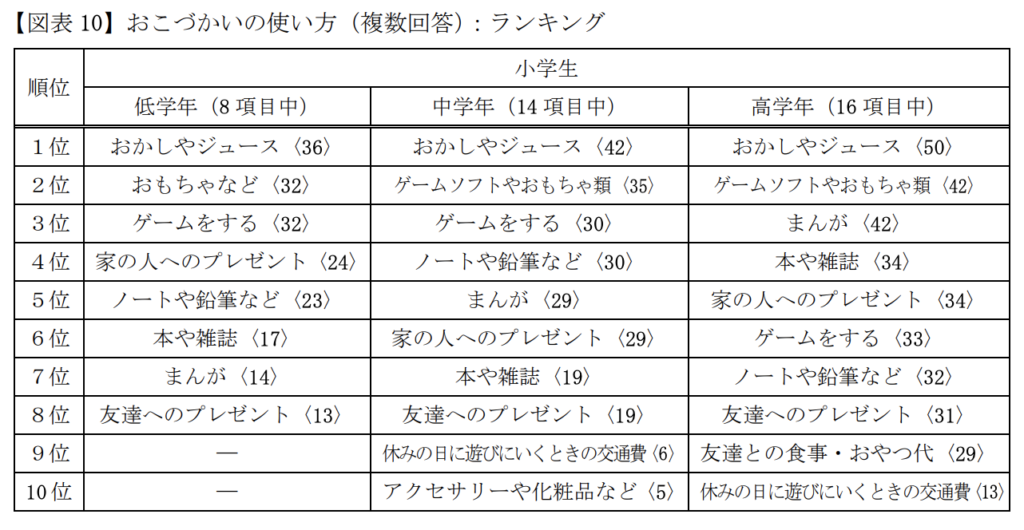

では、子どもたちはもらったおこづかいをどのように使っているのでしょうか。

引用:「子どもとくらしとお金に関する調査」金融広報中央委員 2015年度調査

自分の子どもはおこづかいを何に使うのか、どのように使っていくのかを考えて、渡す金額や渡し方を考えてみても良いかもしれませんね。

参考資料:「子どもとくらしとお金に関する調査」金融広報中央委員 2015年度調査

3.おこづかいを定額制で渡す事例

ある家庭が選んだおこづかいの渡し方は定額制。それはなぜでしょう?

- もらったお金で計画的にお金を使うことを学んでほしい

- 習い事などでお手伝いをすることが難しい

- 家族で生活する中でお手伝いすることは当たりまえ

- 子どものお手伝い貢献度を正しく評価するのは難しい

などの理由がありました。

金額と使用範囲を決める

小学生には学年に応じて金額を決め、定期的に渡します。

また、おこづかいでやりくりする範囲をあらかじめ決めておきます。

- おこづかいでやりくりするもの

勉強に関係のない文房具、おもちゃ、友達と買うお菓子代など - 親が支払うもの

小学校で使う文房具、クリスマス会やお誕生日会などのイベント費用など

おこづかいの範囲内でやりくりできなくなったら?

おこづかいが足りなくなった時は、子どもの要求に安易に応じないこと。

おこづかいの範囲内でやりくりし、計画的に使うことを学んで欲しいという目的が失われてしまいます。

短期でやりくりさせる

おこづかいを上手にやりくりできない場合は、1か月単位ではなく、週単位で渡すのも一つの方法です。

週単位などの短期で渡す方が、1か月などの長期で渡すよりも管理がしやすくなります。

子どもの言い訳への対処

「お友達はもっとおこづかいをもらっている」「○○を持っていないと仲間はずれにされる」「みんな○○を持っている」など、子どもってよく言いますよね。

私も子どものときに親に言っていた気がします。

でも、子どもの言う「みんな」とは数人なんだと思います。

こういう時は、じっくりと子どもと話し合いことが大切。

案外、子どもは自分の言ったことを忘れていたり、時間が解決してくれることもありますよね。

定額制のメリット・デメリット

- 子どもに渡したおこづかいの範囲内でのやりくりを学ぶ

- 欲しいものを買うために、時には我慢することも必要だと学ぶ

- お金は何をしなくても手に入ると考える可能性がある

4.おこづかいを報酬制で渡す事例

ある家庭は、おこづかいを報酬制で渡すことにしました。それはなぜでしょう?

- お金は人の役に立った対価として受け取るものという感覚が身につく

- 家事がどういうものかを知るきっかけになる

- 家事をやり遂げたことで責任感が育つ

などの理由がありました。

お仕事リストを作る

- お風呂掃除をする

- 洗濯物を干す、たたむ

- ポストから郵便物を取ってくる

- 食器を洗う、拭く

- 玄関の靴を揃える

- 玄関を掃除する

…など

報酬の金額を決める

最初は小さな金額から始めましょう。

お風呂掃除は20円、洗濯物を干したら10円というよに、子どもと話し合いながら決めても良いかもしれません。

報酬は仕事をした直後に渡すようにしましょう。

自分のした仕事が認められ報酬がもらえたことによって、お金の大切さや有難さを実感するはずです。

報酬制のメリット・デメリット

- お金は働いて得るものだということを学ぶ

- お手伝いを進んでやるようになる

- お金を渡さないと、お手伝いをしなくなる可能性も

- お手伝いがお金目的になり、人の役に立つ喜びが薄れてしまう可能性も

5.おこづかいを申告制で渡す事例

「お菓子を買いたいから」「ノートを買いたいから」「お友達と出掛けるから」など、お金が必要になったときに子どもが親にいくら必要か申告します。

申告したものすべてを与えていたら、子どものためにはなりません。

何にいくら必要なのかを子ども自身が計画的に試算することが大切です。

申告制のメリット・デメリット

- 子どもに提案力や交渉力が身につく

- 子どもとのコミュニケーションが増える

- 親がお金を管理することで、子どもの無駄遣いが少なくなる

- お金を管理する能力が身に付きにくい

- やりくりに困ったら親に頼めば良いと考えがちになる

6.定率制を考えてみる

おこづかいの定率制とは??

この方法は、月末の残高 × 一定の率をおこづかいとして渡す方法です。

初回の元金は、もともと祖父母などからもらっていたおこづかいでも良いと思いますし、手元に全くなければ初期投資として、いくらかを子どもに渡してあげましょう。

月末の残高に乗じる率を決める

子どもにどのくらいの金額を渡したいのかを考えます。

例えば、元金が1,000円あり、おこづかいを100円くらいから始めたいなと考えるのであれば、

1,000円×10%=100円

月末残高の10%を渡すということです。

定率制のメリット・デメリット

月末の残高に一定率を乗じた額がおこづかいとして渡されるということは、元金が増えればおこづかいの額がそれに伴って増えていきます。

1か月目 元金1,000円 乗じる率10% *お金を使わなかった場合

1,000円×10%=100円 (月末残高 1,100円)

2か月目

1,100円×10%=110円 (月末残高1,210円)

3か月目

1,210円×10%=121円 (月末残高1,331円)

「複利は人類最大の発明だ。知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う。」という言葉を20世紀最大の物理学者とも言われるアインシュタインは残しています。

月末の残高によって次の月にもらえるおこづかいの額が左右されることに気が付けば、できるだけ残高を減らさないようにしようと子どもなりに考えるのではないでしょうか。

定率制は、月末の残高によって次のおこづかいの額が決まるため、残高がいくらあるか把握していないといけません。

ですから、おこづかい帳で今あるお金を管理するくせがつき、次の月におこづかいがどのくらいもらえるのかを自分で確認するようになります。

定率制でおこづかいを渡す場合、1円単位でおこづかいを渡すことになります。

子どもは次のおこづかいのためにきちんと管理し、楽しみにしているはずです。

しかし、いざおこづかいを渡すとなった時に、1円足りないなんてことになったら子どもは落胆してしまいます。

そうならないためにも、普段から用意しておく必要があります。

必要なものしか買っていないのに、収入が支出を上回り、翌月のおこづかいの額が大幅に減るという問題が出てくるかもしれません。

このような場合には、別のルールを設けるなどして、対処する必要があります。

7.おこづかいの管理の仕方

レシートをもらう

買い物をしたら、必ずレシートをもらうようにしましょう。

もらったレシートを見ながら、おこづかい帳をつけるように促します。

おこづかい帳をつける

おこづかい帳をつけることによって、収入・支出・残高が一目でわかります。

いつ誰にいくらもらったのか、何にいくら使ったのかを把握できるようにおこづかい帳をつけることが大切です。

おこづかいが足りなくなった時など、無駄な買い物がなかったかを見返すこともできます。

無料でダウンロードできるおこづかい帳もありますので、興味がある方は探してみてください。

おこづかいについて子どもと話し合う

おこづかいを使ったときでも、月に1回でも良いと思います。

無駄遣いはなかったか、欲しいもののためにあといくら貯めればよいのかなど、子どもと話しましょう。

使いすぎておこづかいがなくなるのも一つの勉強です。

そこから、来月はどうすればよいのかを話し合えると良いですね。

8.まとめ

おこづかいの渡し方は、家庭それぞれの形があって良いと思います。

おこづかいを通してお金の価値や大切さを学ぶことは、子どもの未来につながるはずです。

お金に使われるのではなく、お金を上手に道具として使うことを教える第一歩。

ご家庭の状況や子どもの性格に合ったおこづかいの渡し方をぜひ考えてみてください。

Text:Yuri Ishiguro

Director:Hirotaka Dezawa